建築の巨人の「隠された顔」

20世紀を代表する建築家、ル・コルビュジエ。「近代建築の父」として知られる彼ですが、実は生涯を通じて「自分は画家である」という意識を強く持っていたことをご存知でしょうか。

彼が遺したのは建築作品だけではありません。膨大な数の油彩画、ドローイング、版画、そして彫刻が、彼の創造性の深さを物語っています。コルビジェにとって絵を描くことは余技や趣味ではなく、建築を生み出すための不可欠なプロセスであり、創造のエネルギーを蓄えるための「神聖な儀式」でした。

世界中を飛び回り、多忙を極めた巨匠が、一体いつ絵を描いていたのか?その秘密は、彼が何十年も守り通した厳格な「朝のルーティーン」にありました。

コルビジェの朝のルーティーン

コルビジェの1日は、規則正しいリズムで刻まれていました。

毎日午前6時に起床。45分間の体操で体をほぐした後、妻へのコーヒーを淹れ、夫婦で朝食をとります。そして午前8時、ここからが彼の「本当の仕事」の始まりです。

彼は自宅のアパルトマンにあるアトリエに籠もり、昼の1時までひたすら絵を描き、彫刻を作ることに没頭しました。この時間は、電話に出ることも、来客に会うことも一切拒否していました。コルビジェはこう語っています。

「私は毎朝、絵を描く。これが私の秘密だ。私の建築のすべては、この毎朝の絵画制作から生まれているのだ」

そして午後になると、彼はスーツに着替え、丸メガネをかけ、「建築家ル・コルビュジエ」としてパリの事務所へ向かいました。午前中に蓄積した芸術的なインスピレーションを、午後の建築設計という論理的な作業に爆発させる。この「画家」と「建築家」の完璧な切り替えこそが、彼の非凡な創造性の源泉だったのです。

なぜ建築ではなく絵を描いたのか?

建築家として大成功を収めていたコルビジェが、なぜそこまで絵画に執着したのでしょうか。

建築は、構造計算、法規制、予算、クライアントの要望など、多くの制約の中で行われる共同作業です。一方で絵画は、キャンバスと絵の具さえあれば、誰の制約も受けずに純粋な創造性を発揮できる「自由な実験場」でした。

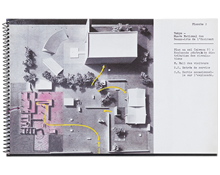

コルビジェにとってアトリエは、新しいフォルム(形)や色彩の組み合わせを試す実験室でした。彼はキャンバスの上で、曲線と直線のバランス、色の響き合い、空間の構成を徹底的に探求しました。そこで発見された造形言語が、やがてロンシャンの礼拝堂の流れるような曲線や、ユニテ・ダビタシオンの鮮やかな色使いとして、実際の巨大な建築物に昇華されていったのです。

ピュリスムと「形」の探求

画家としてのコルビジェ(本名シャルル=エドゥアール・ジャンヌレ)は、画家アメデ・オザンファンと共に「ピュリスム(純粋主義)」という芸術運動を提唱しました。これは、当時の主流だったキュビスムが複雑になりすぎたことを批判し、もっと純粋で機能的な「形」の美しさを取り戻そうとする運動でした。

彼が描いたのは、ワインボトル、ギター、グラス、本といった日常的な静物です。彼はこれらの物体を幾何学的な形へと還元し、秩序ある構成美を追求しました。この「無駄を削ぎ落とし、本質的な機能を形にする」というピュリスムの思想は、そのまま彼の「近代建築の5原則」や「住宅は住むための機械である」という建築理念に直結しています。

つまり、彼の絵画と建築は別々のものではなく、同じ根っこから生えた二つの枝だったのです。

絵画から生まれた建築作品

初期のコルビジェ建築(サヴォア邸など)は、白く幾何学的で、ピュリスム絵画のような静謐さを持っていました。しかし、晩年になるにつれて、彼の建築はより彫刻的で力強いものへと変化していきます。

この変化もまた、彼の絵画スタイルの変化とリンクしています。晩年のコルビジェは、牛や女性の身体、貝殻など、有機的なフォルムを絵画に取り入れるようになりました。これらの自由な曲線への探求が、あの独創的な「ロンシャンの礼拝堂」の屋根の形や、チャンディガールの議事堂の力強いコンクリート造形へと結実したのです。

彼が毎朝アトリエで格闘した線と色が、世界中の都市の風景を変えていったと言っても過言ではありません。

現代人が学ぶべき創造的習慣

コルビジェのライフスタイルは、現代を生きる私たちにも大きなヒントを与えてくれます。

私たちの日常は、メールの返信や会議、SNSのチェックなど、他者からの要求に応える時間で埋め尽くされがちです。しかしコルビジェは、1日の最初の数時間を、絶対不可侵の「自分だけの聖域」として確保していました。

「誰にも邪魔されず、自分の内側と向き合い、純粋な創造に没頭する時間」を持つこと。たとえそれが1日30分であっても、その習慣がもたらす心の余裕と創造的なエネルギーは、仕事や生活の質を劇的に高めてくれるはずです。

コルビジェが愛用した丸メガネの奥には、常に画家の澄んだ瞳が隠されていました。彼の成功は、才能だけでなく、その才能を枯渇させないための、この賢明で意思的な「ルーティーン」によって支えられていたのです。